【大量解説】民法③-4 詐欺とは|権利関係 【司法書士監修!宅建部の練習】

目次

詐欺とは、一般的な詐欺と同じ意味です。

詐欺でした契約は取り消すことができます。詐欺師は、騙してお金を振り込ませる契約をしても、取り消されることがあります。では、そのお金はどうなるのでしょうか?解説していきます。

この記事で分かること

・詐欺の初歩からハイレベルまで

詐欺とは

詐欺とは、一般的な詐欺と同じ意味です。ようは、騙されて(欺罔(ぎもう)行為)契約をした場合です。

詐欺で契約をしたらその効果はどうなるか?

騙されて意思表示した契約は取り消すことができます。騙し取った金は返還しなければなりません。

なお、積極的に騙す場合だけでなく『黙っているだけで騙す行為になる場合(沈黙による詐欺)』も詐欺になります。

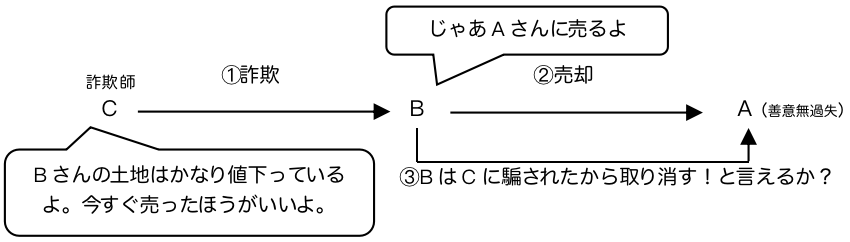

第三者による詐欺の場合は取り消しを主張できるか ?

第三者による詐欺とは、当事者であるAが詐欺をしたわけではなく、第三者のCがBを騙したような場合です。

(Q.)上図のように、Cに騙されたBはAに土地を売ってしまいました。Bは善意無過失のAに「契約を取り消すから土地を返して!」と言えるでしょうか?

(A.)Bは善意無過失の相手方(A)に対して詐欺による取り消しを主張できません。

「騙された人はかわいそうだけど、どんな場合でも保護するわけにもいかない」ので、Bが保護されるためには、Aが善意無過失であることが要求されます。

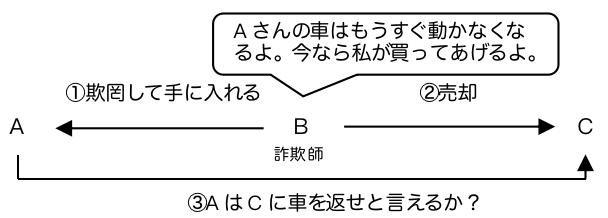

善意無過失の第三者に対して取消しを主張できるか?

上記の「第三者による詐欺」と同じく登場人物が3人います。しかし、上記「第三者による詐欺」と違い、ここでは当事者に詐欺師がいます。

(Q.)Aは騙されてBに車を売ってしまった。詐欺による取り消しをする前に、BがCに当該車を売却してしまった。AはAB間の契約を取り消してCに車を返せと言えるでしょうか?

(A.)詐欺による取り消しの効果は、善意無過失の第三者に対抗できません。

上図では、Aは取り消しをしても、取り戻すことができません。善意無過失であるCを保護すべきだからです。

【考え方】

Aには『騙された』という落ち度があるため、善意無過失の

Cを保護するんだ!

AB間の契約は取り消せないのか?

AB間の契約は取り消せます。あくまでAB間の取消しを、善意無過失の第三者Cに対抗できないだけです。

『AB間の契約を取り消す』ことと、『AB間の取り消しをCに対抗できない』ことは別物です。

しかし、善意無過失であれば、いつでも保護されるわけではありません。タイミングによっては保護されません。

ここからは、『善意無過失であれば保護されるタイミング』を見ていきます。少し難易度が上がりますので集中力を上げてください。

善意無過失の第三者に対抗できるのはどの時点か

1.取消し前に登場した第三者には取消しを主張できるか?

(Q.)

AはBから「このあたりの地価は暴落するから今のうちに売ったほうが良い!」とでたらめな話をもちかけられて、A所有の土地をBに売ってしまった。その後、Bは善意無過失のCにその土地を売った。AはBに騙されたことに気づきAB間の売買契約を取り消した。この場合、AはCに土地を返還するよう請求できるか。

(A.)

AはCに土地の返還を請求できません。

①(詐欺の)契約→②第三者に売却→③取消し という場合のような、取消し前に登場した善意無過失の第三者(②)であれば保護されます。

善意無過失で取消し前に登場した第三者には、なんの落ち度もありません。よって、第三者を保護するわけです。

上記Q.のCは善意無過失であり取消し前に登場しているため、保護すべき第三者に当たります。

2.取消し後に登場した第三者には取消しを主張できるか?

(Q.)

AはBから「このあたりの地価は暴落するから今のうちに売ったほうが良い!」とでたらめな話をもちかけられたが、AはBに所有していた土地を売ってしまった。しかし、AはBに騙されたことに気づきAB間の売買契約を取り消した。その後、まだ土地はBの手元にあることをいいことにBは悪意のCにその土地を売り、Cは土地の登記を備えた。この場合、AはCに土地を返還するよう請求できるか。

(A.)

AはCに土地を返還するよう請求できません。

この設問は、上記1.の設問と違い、①詐欺の契約→②取消し→③第三者に売却 の順番です。取消し後に第三者が登場している(②③が逆である)ところが異なります。ここでは第三者Cは悪意なので、なんだかAが保護されそうな気がします。しかし、民法はAを保護しません。

〇〇後の第三者との対抗関係は登記により決する(177条)ため、Cが悪意であっても登記を備えたCが勝ちなのです。つまり、先に登記をした方の勝ちです。

Aは登記をしようと思えばできるのに登記をサボっていたんだ!Aには「登記をサボった」という落ち度があると考えていいわけだな!

Cが先に登記を備えたら、Aが負けても仕方ないんだ!

〇〇後の第三者の二重譲渡と同じ理屈です。(二重譲渡については後で学びます)。

錯誤と詐欺のどちらを主張するか?

錯誤と詐欺はどちらにも該当する可能性があります。「僕が錯誤に陥っていたから取り消させてね」と言うか「お前詐欺師だろ!こんな契約は取り消すぞ!」と言うかということです。

これはどちらを主張しても構いません。裁判のときに立証しやすい方を主張すればいいでしょう。

個人的には錯誤を主張するほうが角が立たなくて円満解決に向かいやすいのかなと思います。

詐欺おわり

詐欺の論点はこれで終了です。

次は強迫へと進みます。

←前回「錯誤」

→次回「強迫」

司法書士の実務をしながら大学講師をしている法律家。

個別指導はこちらから受けられます。

宅建士、司法書士、行政書士、貸金業務取扱主任者など法律系資格を保有。

法律未学習・高卒・フリーターから宅建試験をきっかけに法律の道を進む。